子供の頃の私の声やピアノ演奏の録音が沢山ある。その由縁までもがカセットテープに残っている。

多分まだ妹が生まれる前か生まれた直後なので、私は3歳前後。その子供特有の高い声の私が「やって~、やって~」と父にせがんでいる。録音停止ボタンを押して、と言っているのだ。「あまえ~る子∼は、き~らいだよ~」と父が歌う様に言う声がテープデッキに近づいてきて「ほ~ら、このボタンをポチョ!」と言ってそこでテープは切れる。

父は私にカセット録音の方法を教え、幼児期の私は自分の喋り声や歌声やピアノを沢山残した。時々停止ボタンを押すのを忘れて、テープが延々と70年代後半英国統治下の香港に転勤族として暮らしていた平田家の生活音を録音している。

本を書くに至って、自分の過去を色々ひっくり返して、こういうテープに関しても考察している内に、ふと疑問に思い、父にメールしてみた。返事はすぐに来た。

何で真希子にカセットテープに録音する方法を教えたか?

覚えていない。というか、どういう機械が有ったかも定かでない。多分当時ステレオのコンポーネントというのを持っていたのだと思う。どんなのだったか思い出せないけど、今うちに有るステレオセットはアンプとテープデッキが別々になっていて、アンプに電源を入れテープを選択し、テープデッキに電源を入れ、という操作をしないと録音できないので、小さな子供に操作ができるとは思えないので全部一体型だったんだろうね。

覚えていないもんだねえ。何年前かというと40年以上前だよ!

歴史を書くとき、物語性と客観性の交渉が非常に難しい。

父のメールは笑いたくなるくらい客観性に徹している。①まず「覚えていない」と断言する。(想像してみよう)とか(その時期の覚えている記憶に基づいて推測してみよう)とかそういう努力も放棄している。②次にもう一つ覚えていない事を提示する。「どういう機械が在ったかも定かでない。」これは『自分は絶対に事実しか言いませんよ~』と言うアリバイの誇示でもあるのかも知れない。一見客観性と責任感に満ちていて頼もしそうで、実は相手が何を知りたいと思っているかということに全く無関心。③更に事実提唱。今あるステレオセットはこういう物である。そして初めて憶測を二つ述べる。

- こういうタイプの機械を幼児が操作するのは無理だろう。

- であるからして、真希子の幼少期に平田家が在ったのは違うタイプの機械だったのであろう。

そして最後にもう一つ事実を述べる。「40年以上前」ー相手が絶対に知っている事実をびっくりチョンマークを付けて提示する事で、共感を楽しもうと誘っているのか、それとも自分の驚愕を表現しようとしているのか...そこはまあ、両方でしょう。

そういうつもりは多分本人は全く無いのだけれど、私の父は大変愛嬌に溢れていて、ちょっとだけずれている。(お父さん大好きよ~)

父と正反対の過去に対するアプローチが、記憶に物語性を付けること。過去を書くということは、要するにそういう事だと思う。過去に起承転結と意味付けをすると、記憶も納得もしやすくなる。しかし、事実の複雑性や解釈の多様性を包括する事が難しくなる。

私が執筆を通じてしようとしていることは、私と言う女性の人生を、歴史的背景(とちょっと脳神経科学)に照らし合わせて理解しようとすることである。なぜ1970年代に日本に生まれた私が幼少期からピアノを習ったのか。なぜ日本人の私が渡米し、半永久的に在米する事になったのか。日本人女性のピアニストがアメリカでプロピアニストになるというのは、歴史の何を反映していると言えるのか?母の世代では難しかったこと、そして祖母の世代では絶対に無理だったことが、私の世代だと選択肢に入る。この3世代の間での、世界に於ける日本の位置づけの変化。女性観の変化。西洋音楽と東洋人に対する認識の変化。

これを書くためには、記憶を掘り起こし、3歳時の自分のカセットを聴くだけでは足りない。かなりの歴史のリサーチが必要になる。しかし音楽史というのは実に、実に厄介。一般の歴史と比べて学問としてのスタンダードが緩いのだと思う。物語性を重視するばかりに、事実が歪曲されていることが多い。難聴・失聴期のベートーヴェンの会話帳が当時の秘書に随分と書き換えられていた話しは有名だからまだ良い。

今日は本当にがっかりする事を知ってしまった。

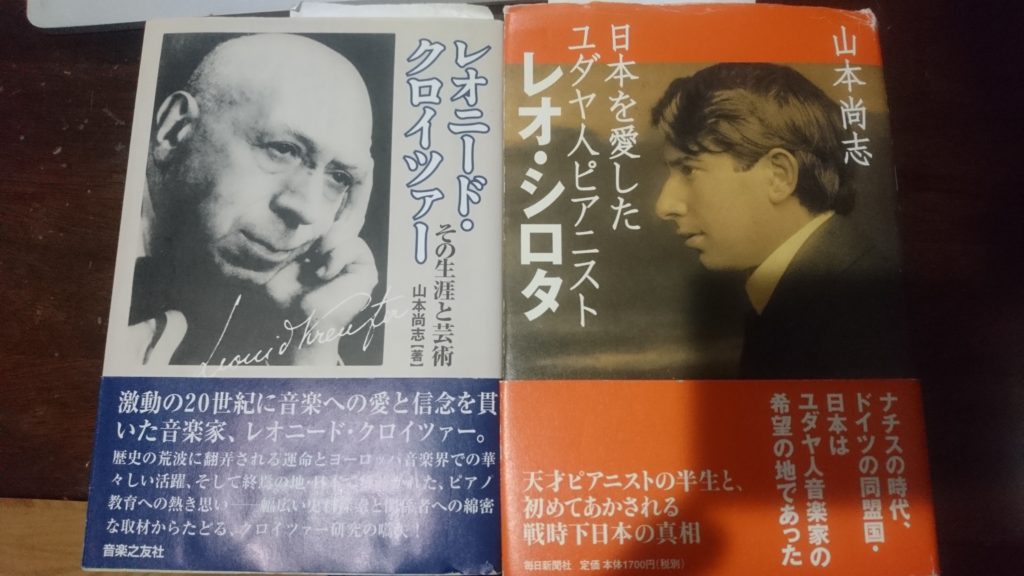

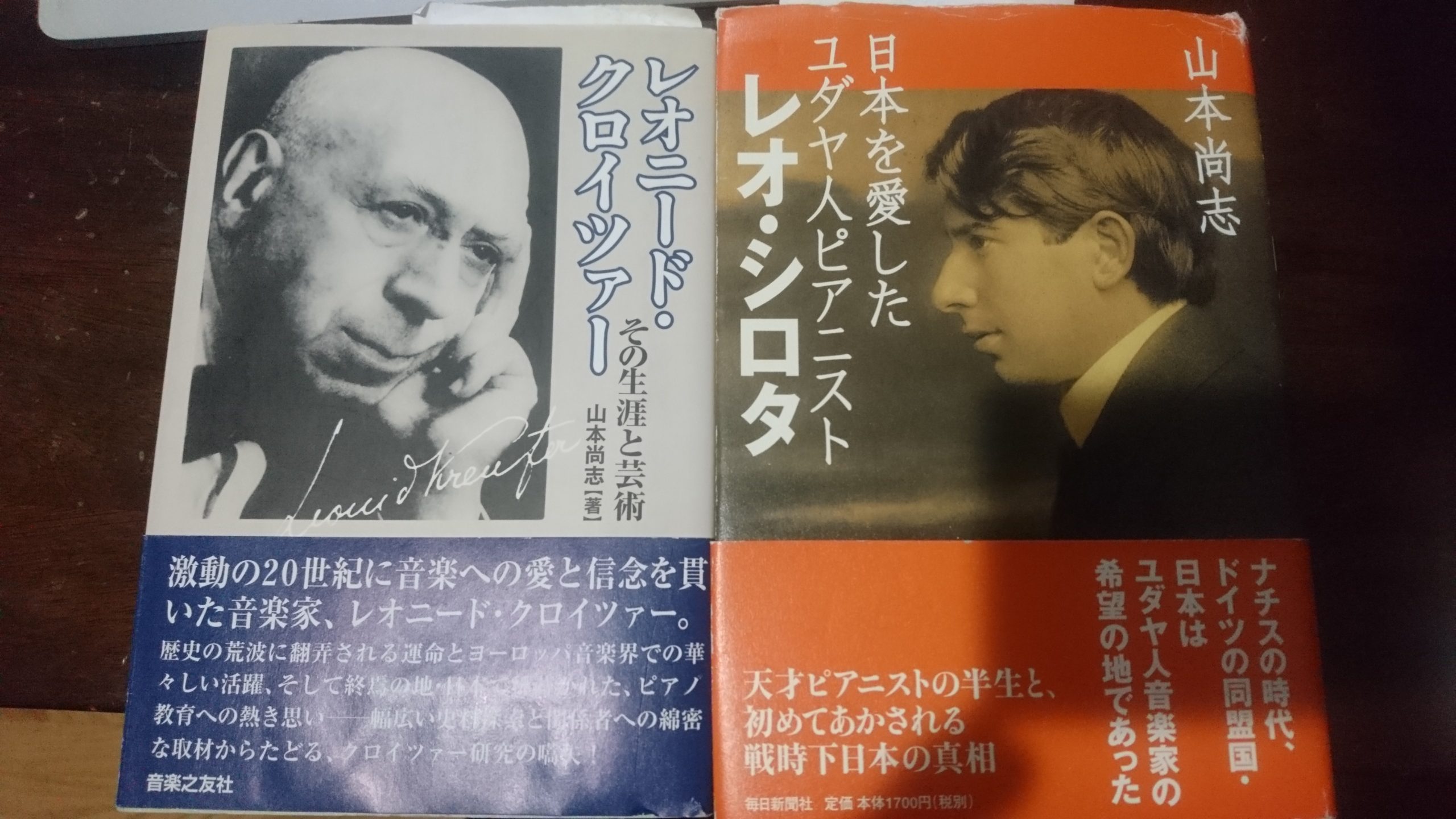

第二次世界大戦中、日本政府はユダヤ人を差別しない方針を固めた。山田耕筰や近衛秀麿など色々な人がユダヤ差別の被害にあって職を追われた多くの音楽家を日本に招聘し、職を世話をした。素晴らしい歴史だ。日本がもっと誇りに思って良い歴史の一ページだ。この時特にピアノ教育に於いて重鎮となった二人のピアニスト、レオ・シロタとレオニード・クロイツァーについて、一冊ずつ本を書かれた方が居られる。

私が興味があるから面白く読めたのではない。この方はストーリーテラーだ。そして書かれている物語は素晴らしい物である。人種差別で故郷を追われたユダヤ人音楽家たちが、東洋人である日本人たちにベートーベンやショパンを通じて「世界の共通語」を伝授し、そしてお互いへの尊重と愛情を培っていく。人間みな兄弟!人類愛万歳!

黒船に開国を迫られてまだ100年経っていない日本で、彼らは教授活動だけでなく演奏活動も沢山する。その時の壇上から観た聴衆の質に対する評価がすごく高い。

「多くの日本人がしばしば楽譜を用意して演奏会にあつまった。これはウィーンのピアニストにとって驚異だった。」(インタビュー記事の引用としてのカギカッコの前に書かれているので、厳密にいうと記事の引用ではない、とも言える。)(『日本を愛したユダヤ人ピアニスト、レオ・シロタ』より、P.100)

...ヨーロッパではそんなことあり得ないのに、と言っているのである。日本人として誇りを多いにくすぐられる。

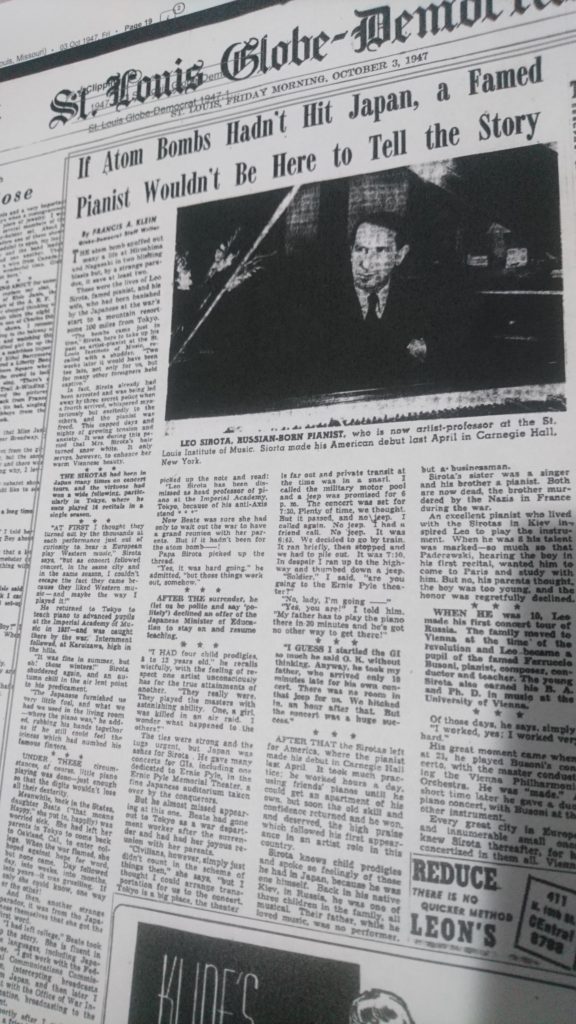

私は今日その事を自分の本に書こうと思った。日本人の向学心、そして音楽の普遍性...そして、このインタビューの基の記事を調べたのである。戦後、アメリカの新聞のインタビュー記事。上の写真の本では、日本を褒めまくったことになっているこのインタビュー記事。

見出し:「原爆が落ちなかったらこの著名ピアニストは今日ここにいなかった。」

St. Louis Globe-Democrat(1947年10月3日付け)ミズーリ州

「戦時中軽井沢に収容され、食料もなく冬は暖房もなく、憲兵に尋問され、原爆が落ちるのが2週間遅かったら、私たちは生き延びられなかったかもしれない。」この人は原爆が落ちて良かった、と言っているのである!1929年から終戦後アメリカに移住するまで日本にかくまってもらった人が、である。確かに日本の音楽学生を褒めている。聴衆の質も高いと言っている。でもこれは記事の本題ではない。そして「日本の聴衆は演奏会場に楽譜を持ってきて...云々」は全く出てこない!

1947年の記事である。検閲が在ったのかも知れない。「原爆は終戦に持ち込むためにはやむを得なかった」と言うプロパガンダがアメリカ政府やGHQによってごり押しされていた時代である。でも、でも...本に書かれていたのは何だったんだ!

悔しい。信じた自分が悔しい。確かにちょっと考えれば戦前・戦中の日本の一般市民が大勢楽譜を持って演奏会に来るとは考えにくい。楽譜がそんなに簡単に手に入ったとは思えない。でも、でも...じゃあなんでそんなこと書いたんだ、山本さん!!

山本さんは、音楽は世界の共通語と言うメッセ―ジを前押しして、希望を広げたかったのかもしれない。もしかしてそれが山本さんの人類愛の表現法だったのかもしれない。でも、記事の本筋を無視し、意図的に一部のみをまるでそれが全体の様に引用することでこのピアニストの観点を極端に歪曲をしている。

更に悪いことに、この戦時中の在日ユダヤ人音楽家の研究・出版をこのスケールでしている人が他にいない。この人の言った事が自動的に権威になってしまう。私もこの人の本を基にブログも一杯書いてしまったし、「第二次世界大戦中の在日ユダヤ人音楽家たち」という題目で講義やレクチャーコンサートも沢山した。ホロコースト生存者の子孫たちが涙を流して聞いてくれたりした。でも、でも...ちゃんと一次情報まで調べなかった私も悪かったけれど、山本さん!これは良い仕事じゃない!

私はこの間違えを犯さない様に、しかと肝に銘じよう。私は山本さんを尊敬していたのに、とても裏切られた気分だ。そして今、音楽は本当に世界の共通語なのか、不信感が強くなってしまった。

今日はもうふて寝!

一つだけ良かったこと。私の父は絶対山本さんと同じ間違えは犯さないという確信で、父をありがたく思えたこと。

後日談:昨晩は感情的になってしまい、記事も客観的に読めなくなってしまった。翌朝、もう一度記事を熟読し、さらに山本さんの本をもう一度見直してみた。確かに記事を引用している部分には私の言った通り意図的としか思えない歪曲が在る。が、この本を私も自分の頭の中で「良いとこ取り」していた側面が在ることも否定できない。

- 記事と本を照会して再読して得た新情報

- レオ・シロタの娘、べアテ・シロタ・ゴードン(GHQの任命により若干22歳、法律に関する専門の予備知識なしで日本国憲法制定草案会議の一員となる。日本語と英語を含む6か国語(フランス語・ロシア語・ドイツ語・ラテン語)を駆使する語学力と、戦時中のアメリカ留学時に日本からの短波放送を英訳・露訳する「CBSリスニング・ポスト」のアルバイトで培った技術などを買われての任命。ここで人権(特に両性平等)や社会法案などに関する草案を提唱したとして、現在評価を受けている。)は戦時中、留学先だったカリフォルニア州でOffice of War Informationと言う所でのアルバイトをしていた。これってWar Guilt Information Programと関係ある!?(ザっとオンラインサーチしたところではOffice of War Informationは終戦後予算削除されたことになっているようですが。)

- ここでべアテは日本からのラジオ放送で父の生徒が演奏会で「反枢軸思想により東京音楽学校から解雇されたレオ・シロタの生徒」と紹介されているのを聴く。(記事ではこの放送がいつの物かは明らかではない。本によると1943年の10月に、日本音楽文化協会が会員の日本人音楽家が枢軸国以外の出身の音楽家とは共演しない様に希望。(P. 209) 1944年に任期満了の契約を更新しないという形で在日ユダヤ系音楽家は東京音楽学校から追放。(P. 211))

- 記事によると、軽井沢に”Interned(強制収容)”中、レオ・シロタは3人の憲兵隊に引っ張って行かれそうになった。この時4人目が到着し、なにやら興奮して3人を連れて立ち去ってしまった。ここから終戦までは恐怖と不安で、シロタ婦人は白髪になってしまった。本によると、「日本は保護を名目として一般外国人に軽井沢など指定の地域に疎開するように命令...戦況が厳しくなる状況で、当時は国内旅行も警察の許可を必要として困難であり、外国人は事実上、軽井沢に閉じ込められた。しかも憲兵隊まで軽井沢に主張してきた。つまり一般外国人の軽井沢への疎開処置には外国人を軟禁して管理する側面があった。これはユダヤ人だけでなく...戦争末期にはドイツ人も道を歩いていると子供に石を投げられる状況え、軽井沢への移動により外国人を保護した面も否定できない。P. 213」そして1945年の「8月に入って突然シロタは警察署に呼び出された。。。。。一部のユダヤ系ドイツ人はスパイ容疑で逮捕されていた。ユダヤ人技術者フーゴ・カール・フランク...は栄養失調により獄死した...そのころ軽井沢では、アメリカ軍が上陸すれば、外国人は全員が殺害されると流言飛語が飛んでいた...(P. 219 )」

- 記事によると「軽井沢の状況ではピアノはほとんど弾けなかった。指が弱らせないために最低限だけをしていた(Under these circumstances, of course, little piano playing was done – just enough so that the digits wouldn’t lose all their dexterity.)」と書いてある。しかし本によると「この時期でも、シロタはピアノを一日三時間弾きつづけていた。どんなときでも、かれはピアニストであり、ピアノを弾くために生きていた」(P.216-217)

- 本によると、シロタの才能あふれる愛弟子の一人長岡延子が5月の東京大空襲で防空壕の中で楽譜を抱きしめて亡くなったことが言及され、シロタが「アメリカの新聞によるインタヴューに答えて空襲で死んだ神童の物語を語っている。名前は出ていないが、長岡延子のことだろう。太平洋戦争直後のアメリカで敗者の日本人を讃えることは不人気な行為であったろうに、自分の門弟であった日本の神童たちの『おそろしいほどの才能』にもあえて言及している。新聞記者が記すところでは、その言葉には強い感情がこもっていた」(P.217-218)とある。しかし実際記事に書かれているのは「『門下に8歳から13歳の4人の天才児がいました。』シロタは、芸術家が他者の才能を無意識に尊敬する感情を込めて、切なそうに追憶した。『本当に天才児たちでした。巨匠の曲を驚愕する能力で弾きこなしていました。女の子が一人、空襲で亡くなりました。後の3人はどうなったのでしょう。』絆は強く、後ろ髪を引かれる思いもあったが、シロタにとって日本はすでに灰と化していた。その後シロタはGIのためへの演奏活動を多数行う。(”‘I had four child prodigies, 8 to 13 years old.’ he recalls wistfully, with the feeling of respect one artist unconsciously has for the true attainments of another. ‘They really were. They played the masters with astonishing ability. One, a girl, was killed in an air raid. I wonder what happened to the others.?’ The ties were strong and the tugs were strong, but Japan was ashes for Sirota. He gave many concerts for the GIs…”)」本によると軽井沢でのシロタの友人(指揮者ローゼンシュトック)の住まいはシロタの弟子(黒田睦子、P. 219)の別荘。終戦後には弟子(金子茂子、P. 220)の一家の所に身を寄せ、軽井沢まで食料を運んだ弟子(藤田春子、P. 214)や日本人と外国人の交際が禁止される中密かに数名の弟子がレッスンに来ていた(P. 217) 、とある。実際、長岡延子は疎開先からレオ・シロタのレッスンを受けるために東京を経由してそこで空襲で母親と共に死んでいるのである。...それが「後の3人はどうなったのでしょう。」と言うのはあり得ない。新聞記事がインタビューを歪曲しているか、あるいは山本さんがシロタと弟子の間の人間関係を誇張しているか。多分両方でしょう。でもこの場合新聞記事の方が疑わしい。そしてシロタ自身が、インタビューの際にアメリカに媚びる発言をした可能性もある。

- 記事では、シロタが戦後GIのために多数演奏したことをアリバイの様に強調している。(実際、アメリカに移民してきたばかりのシロタ、敵国日本で16年も国立の東京音楽大学で教鞭を取ったドイツ系ピアニスト、にはアリバイが必要だったのかもしれない。)が、シロタ自身はこと音楽に関しては本当に国際政治に無頓着だったことが本では強調されている。「1944年1月にはナチスに接近したマンフレード・グルリットと東京交響楽団の演奏会を訪れた。演奏会にはナチスによってドイツの政治的宣伝のために派遣されたチェンバリストの得た・ハーリッヒ=シュナイダーも出演していた。この行動は奇妙なほど他の演奏会に寛大だったといわれたシロタの性格を示している。(P. 211)」

- 記事では、終戦後レオ・シロタは日本の文部省から教職に復職するように勧告されそれを「丁寧に(記事にカギカッコが付いている」断った、としている。本ではこれは日本に見限りを付けたからではなく、学校内の派閥問題などが絡んでいたことが説明されている。(P. 222-223)

本と記事を照会して発見した事①この本は日本語以外のリサーチが非常に少ない。

上に写真で上げた記事が本のいたるところに、あまり出展を明確にせずに、何度も細かく色々解釈されて引用されている。この記事は地方紙で、誤字・脱字も目立ち、余り質が高い記事ではない。いくつかの理由が考えられる。

- 著者が日本語以外でのリサーチが不得手。

- レオ・シロタと言うピアニストが、日本以外で実はあまり著名人ではなく出版物が少ない。

本と記事を照会して発見した事②記事も本も書き手の都合と視点・論点(「物語性」)が全てを色づけている。

- 戦後、アメリカ移民となり、St. Louis Institute of Musicという私が聞いた事もない音楽学校の新任教授を迎えるために1947年に書かれた地方紙のインタビュー記事の書き手(Francis A. Klein)は多分、アメリカ愛国者。そしてもしかして日本が嫌い。更に多分、自分の街に新しく来たこのウクライナ出身でロシアとウィーンで勉強し、日本に16年在住していたユダヤ人を、寛大に迎えようという善意に満ちている。この人を何とかアメリカの味方として読者に売ろうとして、こういう書き方(「原爆が落ちて助かった」という見出し、など)になるのかも。

- 本の書き手。レオ・シロタが大好き。日本も大好き。音楽も大好き。そして登場人物の出来るだけ多くを出来るだけ愛情を持って解釈・描写したい。史実や客観性よりも、そちらの方が大事。

読み手としての私の落ち度・反省

- 何でも活字を史実と読んでしまう甘さが、私にはまだ多いに在る。

- 自分の物語(視点・都合)に沿う部分だけを記憶して、後は意識に留めないで読み飛ばしたりしている。

- 一つの欠陥を見つけると、その方の仕事全てに対して偉そうに批判的になる。

- 山本さんがすでに何冊もご出版なさっているのに対し、私はまだ一冊も公式には出版していないのに、鷹揚に批判したりする。

- 山本さんが「日本語以外のリサーチが不得手」などと偉そうに書くが、私が日英バイリンガルなのは、人生状況の賜物。更に英語が喋れるということは、日本語しか喋れない方々に比べて100倍くらい得。これは私の功績では全くない。奢るな。

- レオ・シロタに関しても「日本以外ではあまり著名人ではない」などと偉そうに書いたりするが、彼のレパートリーの傾向や演奏の頻度などを観ると、私よりよほど優れたピアニスト・音楽家であることは絶対。反省。

Leave a Reply