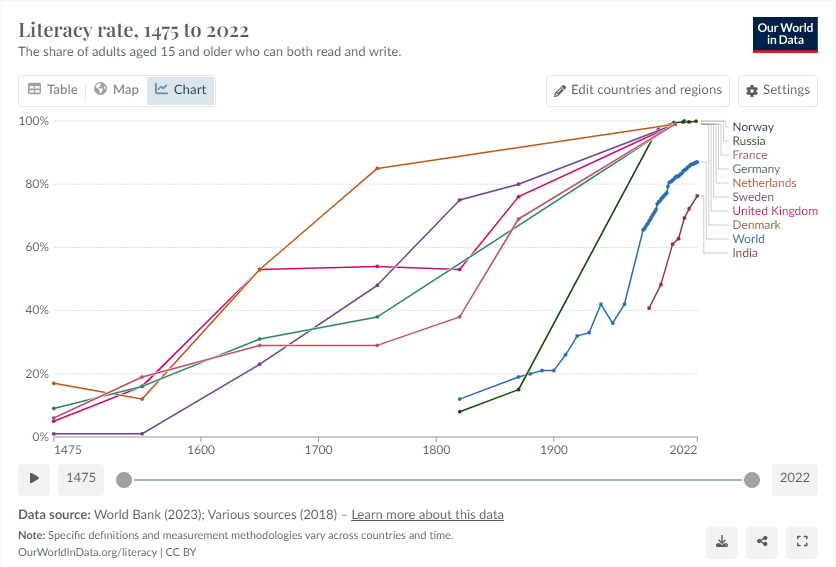

1820年に12%だった世界の識字率が、現在では逆:文盲率が12%です。

識字率の一般化は確かに情報伝達や思考の発展などを通じて我々の人生を豊かにし、科学技術や経済の急伸に貢献しました。しかしその副作用として感性や体験よりも知性を優先し、社会的動物としての人間の性を個人主義で侵すとい現象が今日懸念です。

「Lend ears(耳を貸せ)」は、中世の文書に繰り返される表現です。当時は読書とは通常声に出して行われる活動であり、一種のパフォーマンスでした。識字率が低かったためです。その頃の文書は手書きの巻物—ページが無いから目次も索引もありません。一度読んだ情報は記憶に刻まなければ、再度見つけるのは困難でした。だから口を動かし、声に出し、耳で聞き、目で読み、五感と時間と共感を総動員して一期一会のインプットをありがたく愛でたのです。でも今日、「読む」という行為は黙って静かにしますよね。インターネットや生成AIが瞬時にあらゆる質問に答える時代において、情報は使い捨て。記憶は機械任せです。20年前まで誰もがいくつも暗記しているた電話番号が、今ではスマホ頼り。

中世初期には音楽は時間と記憶に於いてしかその存在はあり得ないと考えられていました。ところが、聴いたことが一度もない音楽でも忠実な再現を可能にする記譜法の出現によって西洋音楽は急発展します。産業革命では楽器の大量生産と共に印刷技術の発展よる楽譜の低価格化が起こり、曲が人間同志の時空や体験のシェアリングから独立した概念として存在可能になります。更に蓄音機の出現で音楽鑑賞さえもが世界を退けて一人で行う知的行為となるのです。

文盲が普通だった時代、人々は必要な情報を歌詞にして、音楽を記憶術として使っていました。情報を歌って覚え、読書を発声して周りの人々と共有した時代に憧れを覚えてしまう私は、手書きの方がタイプした文書よりも言霊が生きていると思いながら、このコラムをカタカタコンピューターに打ち込んでいます。

この記事は、日刊サンに連載中のコラム「ピアノの道」のエントリー126(4月7日付)を基にしています。英訳はこちらでお読みいただけます。

Leave a Reply