ブータンと山極寿一教授

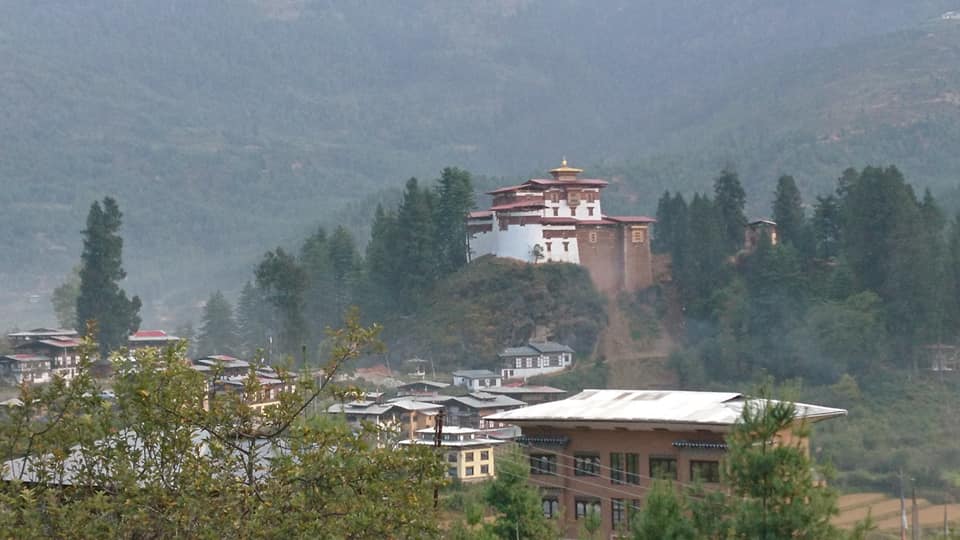

10月の下旬にブータンに行きました。 色々見聞きし、感じ考え、涙も流し、帰って来て、この貴重な体験をどうこれからの私の人生・活動に役立てれば良いのか…言葉にできないもどかしさを、日常の忙しさで覆い隠しながら、悶々と3週間が過ぎようとしている時、運命的にあるエッセーに出会い、ブータンでの自分の想いと共鳴するのを感じました。 まず、自分の復習も兼ねて山極教授のエッセーを、下にまとめてみます。 人間の脳をゴリラの3倍の大きさにしたのは言語ではなく、共同体の大きさ。 霊長類は脳の大きさと生活共同体の大きさが比例している。例えばゴリラは10匹の共同体に適した脳の大きさ。人間の脳の大きさは約150人の共同体に匹敵する。 (『ダンバー数』説) 人間の脳が大きくなり始めたのは200万年前、現代人並みの脳の大きさになったのは40万年前。言語出現は7万年前。 人間の脳を大きくしたのは、多数の仲間の状況や事情や気持ちを理解する共感力。 (社会の複雑性に対応する能力。) 大きな脳と大きな生活共同体を必要とした背景の事情 二足歩行と共に霊長類が住む安全で食糧法府な熱帯雨林を離れ、危険が多いが遠くまで見渡せる草原で暮らし始めた。 草原は雨林と違って隠れる場所が少なく、危険性が高い。食肉獣に幼児が多数捕食され、子だくさんの必要性が出る。 離乳を早め、女性が出産後すぐ妊娠できるようにする。 人間の赤ちゃんは共同育児するようにできている。 泣いて自己主張(ゴリラの赤ちゃんの様に四六時中抱いてもらえるには人間の赤ちゃんは重過ぎる=ゴリラの赤ちゃんは泣かない) 親でなくとも人間が赤ちゃんに語りかける声は音楽的で、文化や言語の違いを超えて共通のトーンを持つ。絶対音感を持つ赤ちゃんはそれを聞いて、安心する。(出典が知りたい!) 近年の情報革命は、共感力や情緒を置き去りにし、人間社会をサル化している。 私がこの記事を何度も読んだりシェアしたりしたので、今度はグーグルのアルゴリズムが山極教授の別のエッセーを私に提示してきましたた。情報革命と人間らしさの矛盾について言及しています。 故・今西錦司による生物の定義──「生物とは時間と空間を同時に扱えるもの」 言葉の発明が人間と動物の間に一線を引いた 言葉は、時間と空間を超える抽象性を持つ。 他人とのつながりを拡張するポテンシャル 情報革命=情報を扱う脳と、五感で共鳴する体の分離。 体験を簡略化する情報(言語を含む)で脳の巨大化が止まった。 言葉を持たないネアンデルタール人の方が人間より大きな脳を持っていた。 言葉は記憶を外部化する。 AIは思考を外部化する。 人間はデータに動かされる存在になってしまう!? 情報技術は情緒を削いでいく。 情緒(『曖昧さ』)を曖昧なままで了解するのが異種間のコミュニケーション(=「音楽は世界の共通語」!?) 分かり切っている物には興味が湧かなくなる。 AIは西洋思考の到達点であり、臨界点。 「我思う、ゆえに我あり」ではなく「我感ずる、ゆえに我あり」(今西錦司や西田幾多郎) 頭だけでなく、身体性を持って考える存在。例) 人が汗をかく場合、暑いと思ったから汗をかくわけじゃなくて、身体が暑さに反応して汗をかくから、脳が暑いと思う。 西洋文化では客観を重んじるが(その典型が数学)主観と客観、知性と感性、脳と体、人間と外界は、2分化できるものではない。 2分化の結果が環境破壊!? 2分化の結果技術的進歩は在ったかも知れないが、それは「進化」だったのか?人間はゴリラより幸せとは言えない。 更に私は、Prof. Juichi Yamagiwaの世界的貢献を知りたく、英語で検索してこのTedExを見つけました。 この「人間の暴力性はどこから来るのか」を問うプレゼンでは、山極教授は人間の暴力性とは仲間意識の結果、仲間に対する共感と、仲間以外の同種に対する敵対心が生んだものだとしています。200万年前に狩猟のための武器の発展と共に共同体と共同体の間での戦が始まったと言う主流の考え方は間違えであり、50万年前に農耕が始まったのと同時期に武器が人間同士に使われ始めたと主張している。人間同士の暴力の歴史がこれだけ浅いのだから、人間の本質に暴力性はない、と言う主張です。 人間の暴力性はどこから来るのか...私が最近ずっと悩んでいることの一つです。音楽に関する脳神経科学の研究結果を見る限り、人間と言うのは理想的に社会的な生き物に見えます。体の動きや生態リズムをシンクすることに快感を覚え、声を合わせてハモルことで「愛情ホルモン(オキシトシン)」を分泌します。でも、アメリカの音楽業界で人種差別を受ける非白人音楽家の数は63パーセント、セクハラの被害者になる女性音楽家は67パーセントと言う統計結果があります。毒親、いじめ、痴漢行為、強姦、幼児虐待、家庭内暴力...日常的な例だけでも、人間の非共感性、そして暴力性の例は後を絶ちません。更に歴史を見ていると人間は同じ宗教でも宗派が違うだけで戦争をし、想像力豊かな拷問をします。様々な拷問の方法を読んでいると心底情けなくなります。(どうやったらより相手が苦痛か)と言う非生産的で、悲しい想像力を発揮したクリエイティビティ―です。なぜ人間はそこまで残酷になれるのか? 山極教授は、人間が道具を人間同士の殺戮のために使い始めたのは非常に最近の事であり、霊長類や猿人類にそのような特性はないと主張しています。が、私が最近見たジェーン・グドールのドキュメンタリーではチンパンジーのグループ間での殺し合いに至る戦争が鮮明に映像化されていました。さらに、下のドキュメンタリーの抜粋ではチンパンジーの雄の9割が生涯に同種の殺害に携わるとした上で、やはりチンパンジーのグループ間での戦争をドキュメントし、共食いの画像も出しています。山極教授のご専門はゴリラと言うことで、チンパンジーやボノボ(下のドキュメンタリーでチンパンジーよりずっと温厚な霊長類の例として出されていますが、それでも3パーセントの雄が他のボノボを殺すそうです)はゴリラとは違うのかも知れませんが、山極教授の人間の暴力性の由来に関する一般的な論点には疑問が残ります。 暴力の由来の明確化はここでは無理ですが、私は山極教授の「人間らしさ」に関する発表が、自分の「Dr.ピアニスト」としての音楽でより幸せ・健康・仲良くなることを提唱する活動と多いに共鳴していて、大変勇気づけられました。更に、ブータンでの旅行に関して色々思いました。 ブータンは、経済発展や技術発展よりもGNH(Gross National Happiness 国内総幸福量)を国勢の指針とする、と打ち出して世界の注目を浴びている国です。ブータンでご一緒したガイドさんの話しによると一年に一度調査員が家庭訪問をして、一人一人に2時間半に及ぶ「幸福度チェック」インタビューを行うそうです。質問の内容は健康度(通院回数・精神疾患の有無、家族の介護など)、生活習慣(規則性、食事内容など。国民の平均睡眠時間が毎晩8時間以上と言われたのがとても印象的でした)、社交度(家族と一緒の食事の頻度、地域貢献にかける時間、など)、宗教活動、経済状態など広範囲に及ぶそうです。外国人相手のツアーガイドと言う、ブータンの生活習慣に全くそぐわない職業についていてるガイドさんは、親戚の集まりや祝日などに顔を出せない事が多く、「どうしてお前は家族や友情よりもキャリアを優先させるんだ」と不思議がられる、とこぼしていました。 ブータンでは損得勘定ではなく流転の哲学で色々な物ごとが動いていました。例えば、そこら中に色とりどりの旗にお経が書かれた旗の様なものが翻っています。谷底とか、川の上とか(どうやってあそこに?)と言う所に沢山かかって居るのです。旗がほつれていずれは風に吹かれて跡形もなくなった時、旗に込められた祈りやお経が天に届くと信じられているので、特に強風なところに好んで旗をかけるのです。 駄菓子屋さんで、色々な見慣れないお菓子に一々興味を持ってぺちゃくちゃ日本語でしゃべる私たちに、お店の人が無料サンプルをくれました。にこにこして、本当に気前が良いのです。 そして砂曼荼羅を川に流すと言う儀式も、私たちは見学させて頂きました。沢山のお坊さんが総動員で長い時間をかけて描きあげられた色鮮やかな砂曼荼羅は、完成したらすぐ、川に流されます。諸行無常の象徴と言うのは分かりますが、本当に惜しげもなく、捨てるように川にササ!ササ!と流していました。大切なのは、物や情報ではなく、体験や交信であるーまさに山極教授のおっしゃっていることを体現実行しているかのようなブータンです。 ブータンがGNHを打ち出したのは、国際政治のためだ、と言う側面についても伺いました。ブータンはインドと中国に面する弱小国です。更に宗教を同じくするチベットともライバルの様な複雑な過去があります。いつ乗っ取られるやも知れない。そこでGNHで知名度を上げ、世論を味方につけたのです。しかしこのGNHがここまで世界の注目を浴びるのは、やはり現代先進国社会の悩みに対する理想をGNHが掲げているからではないでしょうか? 技術的な進歩が人間をゴリラより幸せにしているか疑問視する山極教授。そして経済的発展が経済大国をブータンよりより優れた国家にしているか疑問視するから、私たちはブータンにここまで憧れるのではないでしょうか?